やさいカレンダー

春

夏

秋

冬

三浦の野菜

「厚生労働省 健康日本21」が推奨する1日の野菜摂取目標量である350gの野菜は体の調子を整える働きをもつ栄養素である、ビタミンやミネラルを豊富に含みます。また、野菜が重要な供給源となっているカリウム、抗酸化ビタミン(ビタミンA[β-カロテンとして]やビタミンC・E)、食物繊維は生活習慣病を予防し、健康的な生活を維持することに役立つと言われています。

日々の食事からこれらの栄養素を必要な量とるために、1日350g以上の野菜を食べることが推奨されています。

大根

- 食べ方

- 大根の旬の時期に育つ三浦の大根は甘みが強くみずみずしいのが特徴です。冬は寒く一年の内で一番害虫の発生が少ないため、食べられないように発生される辛み成分を蓄えることなく育ちます。大根の首の部分は歯ごたえがあり甘みが最も強い部位になるのでおろしに、胴の部分はみずみずしさも甘みも兼ね備えた万能な部位になるのでサラダに、尻の部分は少しですが辛みもあるので煮物に向いています。

三浦大根:肉質がしっかりとして生で食べると大根本来の味が楽しめる品種です。長時間煮込み味を染みさせても煮くずれせず、甘みが増し絶品です。

レディーサラダ:鮮やかなピンク色とシャキシャキとした食感が特徴です。皮の色であるアントシアニンは熱を加えると逃げてしまうため、サラダの色和えとして生食がおすすめです。産地では甘酢につけたピクルスが定番の食べ方で、酢により一度抜けるピンク色が全体を染めてくれます。

- 栄養

- 部位によって違った栄養素をもち、カルシウム含有量は野菜の中でもトップクラスです。

ビタミン類は皮にも豊富に含まれているため、捨てずに浅漬けや切干大根にして活用しましょう。

根:「ビタミンC」「ビタミンP」「消化酵素」「イソチオシアネート」

葉:「カルシウム」「食物繊維」「β-カロテン」「葉酸」「ビタミンK」

- 保存方法

- 葉と根は切りはなして保存する

根は新聞紙に包んで夏場は野菜室へ 冬場はベランダでも保存できる(日光や風が当たらないように注意)

カットしたものはラップに包んで野菜室に保存し早めに食べきる

葉はすぐにしなびてしまうためすぐに茹でて冷蔵か冷凍で保存する

- 鮮度の見分け方

- 切り口がみずみずしいもの

皮にツヤとハリがあり、ずっしりと重いもの

ひげ根の穴があまり深くなく目立たないもの

カットされているものは断面を確認し、スが入っていないもの

下部の尻部分が丸みのあるもの

キャベツ

- 食べ方

- 三浦市産キャベツの最大の特長はやわらかさです。キャベツは茎から出る芽を寒い外気や害虫から守るためにいくつもの葉を覆います。三方を海に囲まれている三浦市は冬も暖かく、また天敵も少ない時期に育つため葉の巻きがふんわりとなるのが特徴です。新芽のように柔らかく、かつ若々しさを味わう事が出来ます。サラダなど生食ではレタスのようなフワフワとした食感を、スープなど煮込めば甘くトロトロとした味わいになります。

葉脈に沿って切ると繊維が残り歯ごたえ残るため、加熱する料理の時におすすめです。また葉脈と十字になるように切ると繊維が断ち切られるためサラダや浅漬けなど生食におすすめです。

- 栄養

- キャベツに多く含まれ胃腸薬の成分となっている「ビタミンU(キャベジン)」が有名です。また、皮膚や粘膜の健康維持に役立つとされるビタミンCは捨ててしまいがちな芯の周りに多く含まれています。カルシウムや食物繊維も豊富です。

- 保存方法

- 芯から傷み始めるので芯をくりぬき、水で濡らしたキッチンペーパーを差し込み、ビニール袋に入れて野菜室で保存する

カットのものはラップで包み早めに食べきる(特に本春キャベツは旬の時期が大変短い野菜になりますので長く保存することなく、なるべく1日で食べきりましょう)

- 鮮度の見分け方

- 外葉が濃い緑色で芯の切り口が新しいもの

芯の大きさは500円玉くらいの大きさのもの

冬キャベツは巻きが固く重量のあるもの

春キャベツは巻きがふんわりしていてやわらかいが、弾力のあるものもの(早春・本春キャベツの場合、通常の寒玉(冬系)キャベツとは反対にずっしりと重いものはおすすめできません)

スイカ

- 食べ方

- 三浦のすいかは全体的に実がやわらかく、水分量が多いのが特徴です。果汁が多くジューシーな味わいのため、農作業中の大切な水分補給としておやつで食べられています。残った場合はブロック状にし、冷凍するとシャーベットのように食べることができます。

- 栄養

- スイカは90%以上が水分!暑い日の水分摂取に役立ち、長時間汗をかいたときに塩をまぶしたスイカを食べることで失われた電解質と糖質の補給になります。皮は果肉に比べて糖度が低く、食物繊維が豊富で種はマグネシウムが豊富です。

果肉:「ビタミンC」「ビタミンA」「ビタミンB6」br 皮:「食物繊維」

種:「マグネシウム」

- 保存方法

- 丸ごとの場合は冷暗所で保存する

カットしたものは切り口をしっかりラップで包み野菜室で保存し早めに食べきる(冷やしすぎると甘みを感じなくなるので注意)

すいかはウリ科の野菜ですが追熟しないため、早めに食べるのがおすすめ

- 鮮度の見分け方

- 表面にツヤがあるもの

左右の形が整っているもの

ツルの切り口が新鮮なもの

指ではじいてコンコンと澄んだ音がするもの

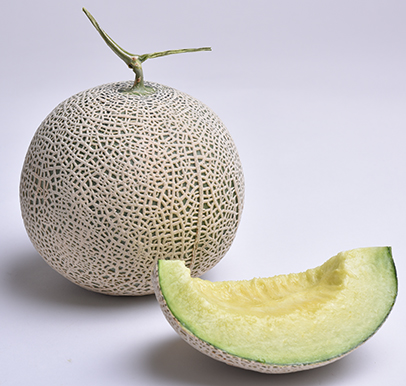

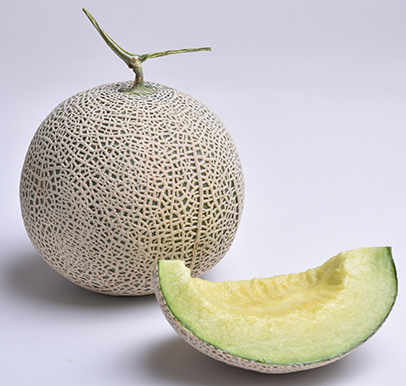

メロン

- 食べ方

- 芳香となめらかな食感が特徴でスイカと同じく水分量が多く、糖度もスイカより高いものが多くなっています。

種の周りの方が甘いので、茶こしなどでジュースにするとおいしく食べることができます。

- 栄養

- メロンには、ペクチンという水溶性食物繊維が含まれています。水に溶けやすい水溶性食物繊維は便の水分を保ち、やわらかくして体外に排出しやすくします。また、脂質や糖、ナトリウムなどを吸着して排出する働きもあります。

カリウムはナトリウム(塩分)を体外に排出する働きがあることから血圧を下げる効果があるとされています。また、長時間の運動による筋肉の痙攣などを防ぐ働きもあります。

- 保存方法

- 熟すまでは常温で保存する(底の部分をそっと触ってみて、ほどよい弾力があるものが食べごろ) カットしたものは種を取り出し、ラップをかけて野菜室で保存する

- 鮮度の見分け方

- ツルが太いもの

香りが良いもの

持った時に重みを感じるもの

カボチャ

- 食べ方

- かぼちゃは収穫してからもでんぷんが糖に変わる追熟する野菜です。こだわりみやこかぼちゃは畑で完熟しているので、すでに十分な甘みがありますがでんぷん量が多いのでねかせることでより甘みが増します。ホクホクと甘みを両立させたい場合はすぐに食べて、ねっとりとした強い甘みを味わいたい場合は追熟させて、味の変化を楽しんでみてください。

- 栄養

- ビタミン類を含んでおり、緑黄色野菜の代表格、炭水化物(糖質)を多く含み、エネルギー源になります。

ビタミンEは抗酸化ビタミンのひとつで細胞膜の酸化を抑えるため、アンチエイジングや生活習慣病の予防効果が期待されています。

そのほか鉄分(種)、ビタミンB1、B2、カルシウム、食物繊維などもバランスよく含まれています。

- 保存方法

- 丸ごとの場合は常温で保存

カットしたものは種を取り除きラップをして野菜室で保存する

- 鮮度の見分け方

- ヘタが固くコルクみたいになっているもの

ヘタの周りのくぼみが丸くカーブしているもの

皮が固いもの

とうがん

- 食べ方

- とうがんは煮て食べることが一般的に知られていますが生食もできます。夏の暑い時期にはぴったりの清涼感のある味わいで、三浦市では薄切りにしてサラダにしたり、甘く煮た後に冷やしてフルーツポンチしたりして楽しまれています。

- 栄養

- 95%が水分で利尿効果が期待されます。カリウムはナトリウム(塩分)を体外に排出する働きがあることから血圧を下げる効果があるとされています。体が冷えやすい体質の人は、香味野菜を加えたり、温かくしたりして食べるとおすすめです。

- 保存方法

- 10℃前後の場所では長く保存できる

丸ごとの場合は冷暗所で保存する

カットのものはラップで包み野菜室で保存する

- 鮮度の見分け方

- どっしりと重く、白い粉がふいているものが良い

カットのものは種がしっかり詰まっているもの